-

مواد دقيقة في بيئتنا تعمل على تسريع انتشار السرطان

-

اكتشاف في الحبل الشوكي يقربنا من علاج تلف الجهاز العصبي

-

"خطر وبائي".. اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود

-

الوقت الأكثر إرهاقا من اليوم

-

"الكهف الأكثر دموية في العالم" الذي قد ينشر الوباء القادم

-

دراسة تكتشف سببا غير متوقع وراء الرغبة الشديدة في تناول السكريات لدى النساء

-

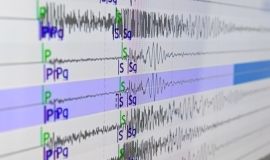

بعد سلسلة هزات أرضية.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

-

فقدان 11 وإجلاء عشرات الآلاف جراء عواصف تضرب جنوب الصين

-

بـعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف مقرّ قيادة لواء مشاة إسرائيلي قرب صفد

-

"نيويورك تايمز": "إسرائيل" لا تستطيع تدمير حماس.. والحركة باقية فوق الأرض وتحتها

-

الغريري: الاتفاقات الموقعة ستسرع حل المعوقات أمام حركة التجارة مع تركيا

-

الملتقى الاقتصادي.. اتفاق عراقي - تركي على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

ولا تعجل بالقرآن

أهم ما يميز الأنبياء عن سائر البشر هو عامل التقوى التي لا يتخللها أي نوع من الميول التي تطرأ على الناس الذين هم دون هذه الدرجة،

أهم ما يميز الأنبياء عن سائر البشر هو عامل التقوى التي لا يتخللها أي نوع من الميول التي تطرأ على الناس الذين هم دون هذه الدرجة، ولابد أن تكون هذه التقوى مصحوبة بإجتيازهم للإبتلاء والإختبار كما سيمر عليك، ومن هنا كان إختيار الله تعالى لمجموعة من الناس عرفوا بالأنبياء.

وبما مر يظهر أن الإختيار الإلهي لا يترتب عليه علو الكعب الدنيوي أو الجاه القبلي وما إلى ذلك من الأوصاف والنعوت التي يتوسل بها الناس، بل لابد من الإختبار المسبق الذي يكون هو السبب الموصل لبلوغ الإنسان مرتبة الرسالة.

وهذا التمحيص لا يأتي جزافاً وإنما يكون مسبوقاً بكثير من الإختبارات والإبتلاءات التي تجعل النبي ينال تلك الدرجة كما بين ذلك تعالى بقوله: (وإذ إبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً......الآية) البقرة 124.

ومن ثم كان حصول إبراهيم على رؤية ملكوت السموات والأرض كما في قوله: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) الأنعام 75. وهذه الخاتمة هي النتيجة التي حصل عليها إبراهيم بسبب الإختبار الذي تعرض له، لذا فإن عبء الرسالة لابد أن يكون مصحوباً بمعارف ثقيلة لا يمكن أن تظهر عياناً للقوم الذين أرسل إليهم النبي إلا في حالات الإستثناء التي يكون للمقربين فيها دور في تحمل هذه المعارف والأسرارالتي تثقل على عامة الناس كما أشار تعالى إلى حمل آصف بن برخيا لبعض من علم الكتاب في قوله: (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك......الآية) النمل 40.

وهذا ينطبق على صاحب علم الكتاب في هذه الأمة والذي شفع الله تعالى شهادته به في قوله: (ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) الرعد 43. واختلف المفسرون في صاحب علم الكتاب، فذهب بعضهم إلى أنه الإمام علي (عليه السلام) وقيل هو سلمان الفارسي، وذهب أغلبهم إلى أنه عبدالله بن سلام إلا أن غرض سورة الرعد يدفعه.

فإن قيل: هل الكتاب المشار إليه هو القرآن؟ أقول: نعم هو القرآن ولكن ليس القرآن المجزء الذي بين أيدينا وإنما جملة المعارف الإلهية التي ألقاها الوحي في روع النبي (ص) ومن هنا إختلف المفسرون في كيفية نزول القرآن الكريم على النبي (ص) مرتين، فذهب بعضهم إلى أن النزول لا يتعدى كونه نزولاً تدريجياً ومنهم من قال بالنزول الإجمالي إلا أنه إختصر ذلك على نزول القرآن إلى السماء الدنيا ومن ثم نزل مفرقاً، ولو تأملنا في آرائهم نجد الغالب منهم يميل إلى النزول التدريجي، ومن يندر في تحقيق النزول الإجمالي فإنه لا يتعدى الآراء التقليدية وإن شئت فقل الببغائية التي يتبع فيها الخلف سلفه دون دراسة وتمحيص.

والحقيقة التي يمكن أن نستخلصها من مجموع الآيات التي تبين النزول الإجمالي هي أن هذه الآيات ناظرة إلى معنىً آخر يتناسب مع طابع الحركة الشمولية التي تعتمدها الأمة، ومن هنا يظهر أن الإنزال المشار إليه في آيات الدفعة الواحدة كقوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) القدر1. وقوله: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين) الدخان 3. وكذلك قوله تعالى: (وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً) الإسراء 106. لابد أن يكون ناظر إلى الحكم والأسرار التي لا يمكن أن تكون دولة بين الناس قبيل إتمام المعارف الكلية، لذا لابد من التحفظ على تلك المعارف رغم أن مردها إلى الأمة.

وهذه المعارف الكلية كانت معلومة للنبي (ص) قبيل تفصيلها كما تشير إلى ذلك الآيات الواردة بهذا المعنى كقوله تعالى: (الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) هود 1. وكذلك قوله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) النحل 44. وهذا ظاهر في التعبير المشار إليه بالإنزال الخاص بالنبي (ص) والتنزيل الذي يراد به عامة الناس.

أما من يذهب إلى أن القرآن الكريم قد نزل بصورته الحالية جملة واحدة فهذا الرأي لا يمكن أن نركن إليه وذلك لأن موارد نزول الآيات ترده بسبب الوقائع والحوادث التي لها إرتباط خاص بالزمان والمكان، إضافة إلى آيات الأحكام التدريجية وما قيل فيه من ناسخ ومنسوخ، فكل هذا لا يمكن أن يجتمع في زمان واحد، وأهم من هذا تلك الأسئلة التي توجه للنبي (ص) ولا يجيب عليها إلا حين يرفده الوحي بالإجابة.

كل هذا يدل على عدم نزول القرآن الكريم بنفس الطريقة التدريجية، ومن هنا يظهر أن الإنزال الإجمالي أو ما يعبر عنه بـ [إنزال الدفعة] كان على صفة أخرى بعيدة عن الألفاظ التي يفهمها عامة الناس من خلال اللغة، ولذلك نجد أن النبي (ص) يسبق الوحي في تقرير ما يلزم تقريره من حلال أوحرام أو إجتناب أو ما شابه ذلك، وهذا دليل على حرص النبي (ص) على إيصال المعارف إلى الأمة، إلا أن الحق تبارك وتعالى يريد أن تأخذ الأحكام مجراها التدريجي دون العجلة التي كان يراها النبي (ص) ملزمة للأمة وهذا لا ينافي موقف النبي (ص) من هذا الأمر وحكمته ولكن الضعف في القابل وليس في الفاعل.

وهذا من الغيب الذي لا يحيط به إلا الله تعالى، ولهذا نهى الرسول (ص) عن فتح جميع أسرار القرآن الكريم التي كان (ص) على علم مجمل فيها، وهذا ظاهر في خطابه تعالى له بقوله: (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً) طه 114. وفي الآية مجموعة من المباحث أعرض لها على النحو التالي:

المبحث الأول: قال الزمخشري في الكشاف: [فتعالى الله الملك الحق] إستعظام له ولما يصرف عليه من عباده من أوامره ونواهيه، ووعده والإدارة بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهم، وغير ذلك مما يجري عليه أمر ملكوته ولما ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الإستطراد: وإذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من القرآن، فتأن عليك ريثما يسمعك ويفهمك، ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك، ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته ونحوه قوله تعالى: (لاتحرك به لسانك لتعجل به) القيامة 16. وقيل معناه: لا تبلغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان.

المبحث الثاني: قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: لما عرّف العباد عظيم نعمه، وإنزال القرآن نزه نفسه عن الأولاد والأنداد فقال: [فتعالى الله] أي جل الله [الملك الحق] أي ذو الحق [ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه] علم نبيه كيف يتلقى القرآن، ثم نقل عن ابن عباس قوله: كان (عليه السلام) يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على الحفظ وشفقة على القرآن مخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك وأنزل: [ولا تعجل بالقرآن] طه 114. وهذا كقوله تعالى: [لا تحرك به لسانك لتعجل به] القيامة 16. ثم ذكر القرطبي في آخر وجوه تفسير الآية أن المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله. إنتهى. وقد نسب هذا الرأي إلى قيل.

المبحث الثالث: ذكر الطوسي في التبيان ثلاثة وجوه لتفسير آية البحث:

الأول: أي لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك وحيه.

الثاني: قيل معناه لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله.

الثالث: قيل لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل من أدائه إليك.

المبحث الرابع: قال الطباطبائي في الميزان: قوله تعالى: [ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً] السياق يشهد بأن في الكلام تعرضاً لتلقي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحي القرآن فضمير [وحيه] للقرآن وقوله: [ولاتعجل بالقرآن] نهي عن العجل بقراءته، ومعنى قوله: [من قبل أن يقضى إليك وحيه] من قبل أن يتم وحيه من ملك الوحي.

فيفيد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا جاءه الوحي بالقرآن يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل أن يتم الوحي فنهي عن أن يعجل في قراءته قبل إنقضاء الوحي وتمامه، فتكون الآية في معنى قوله تعالى في موضع آخر: [لاتحرك به لسانك لتعجل به***إن علينا جمعه وقرآنه***فإذا قرأناه فاتبع قرآنه] القيامة 16-18. ويؤيد هذا المعنى قوله بعد: [وقل رب زدني علماً] فإن سياق قوله لا تعجل به، وقل رب زدني، يفيد أن المراد هو الإستبدال أي بدّل الإستعجال في قراءة ما لم ينزل بعد، طلبك زيادة العلم، ويؤول المعنى إلى أنك تعجل بقراءة ما لم ينزل بعد لأن عندك علماً به في الجملة لكن لا تكتف به واطلب من الله علماً جديداً بالصبر واستماع بقية الوحي.

ثم يضيف الطباطبائي: وهذه الآية مما يؤيد ما ورد من الروايات أن للقرآن نزولاً دفعة واحدة غير نزوله نجوماً على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلو لا علم ما منه بالقرآن قبل ذلك لم يكن لعجله بقراءة ما لم ينزل منه بعد معنى. إنتهى. أقول: ما ذهب إليه صاحب الميزان هو رأي الإمامية في الإنزال والتنزيل.. ولم يُخالف إلا من بعض المحدثين.